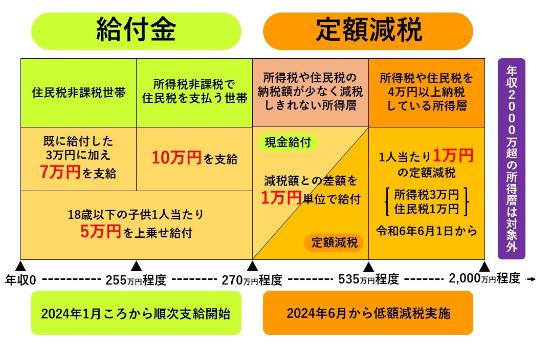

所得税から3万円、住民税から1万円控除され、控除しきれない金額は給付されるという定額減税。

私の場合、所得税は0円、ところが住民税(5300円)の納付書が届いた。

所得税が0円で住民税が場合、定額減税はどうなるのか?

市民税課に問い合わせてみた。

定額減税とは?

増税メガネこと岸田首相肝いりの定額減税。

所得税を還元するということだが、仕組みは今一良く解らない。

さらに、給与明細に定額減税の金額を明記する必要があり、現場は事務処理が増えて迷惑なことこの上ない。

定額減税について国税庁のHPを読んでも良く解らない。

⇒定額減税について【国税庁】

特別徴収が対象

定額減税は給料から源泉徴収(天引き)される所得税及び住民税から控除される。

私の場合、家族会社で給料の額が少ないこともあり、普通徴収で申請している。

この場合、確定申告で処理する事になるらしい。

住民税の問題点

給料から源泉徴収される所得税は、月々の給料に対して割合が決まっているが、住民税は昨年の所得に対して計上される。

従って、6月にならないと源泉徴収される住民税は決まらない。

こらが、定額減税が6月から実施の理由だと思ったが、所得税は6月から減税されるのに対し、住民税は10月からだという。

定額減税では、何故、減税される時期も金額も異なるのだろうか?

制度が複雑すぎて理解が追いつかない。

所得税0円、住民税ありの場合の定額減税はどうなる?

※出典:【図解入り】定額減税と給付をわかりやすく解説|令和6年(2024年)6月スタート【JOB!タイムズ】

住民税控除の対象

結論からと言うと、私の場合、定額減税の対象外だそう。

住民税に、均等割と所得割があり、私の場合、均等割り額が5300円、所得割額は0円。

定額減税は所得割額がないと対象外とのこと。

所得税控除の対象

所得税の場合、均等割はなく、言えば所得割のみだ。

従って、所得税が0円の場合、定額減税の対象外となる。

納得できないのは、所得税が1円以上、住民税の所得割が1円以上あれば、定額減税の対象となり、控除しきれない金額は給付で受け取れる。

所得税が0円、住民税が均等割の身の場合、定額減税の恩恵は何ら受け取れない。

しかし、市民税課の職員によると別の給付制度があるという。

それが、2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金だ。

これは、住民税非課税世帯への給付金とは別物である。

2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

2023(令和5)年度分の個人住民税非課税世帯(個人住民税均等割非課税世帯)以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成される世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。

※ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。

※2023(令和5)年度分の個人住民税は、2022(令和4)年1月1日~12月31日までの収入に基づき2023(令和5)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されています。

※引用:2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金【内閣府】

「2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金」については各市町村のHPで詳細な案内がされているので、居住地の市町村のHPを確認すると良い。

低所得世帯に10万円の給付金 内容は?

定額減税4万円と7万円給付の両方の対象外となる世帯に10万円の給付金が支給されます。

さらに、低所得世帯の子育て世帯には18歳以下の子供1人当たり5万円の給付金が上乗せ支給されます。

※また、令和6年度新たに住民税非課税、もしくは住民税均等割のみを支払うことになった場合も10万円の給付を受給できます。

※引用:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について【イクハク】

申請方法

2024年2月以降各自治体からの案内が開始されています。

申請受付の締め切りは各自治体でバラバラです。

私の居住する市では、均等割だけの世帯に7月10日頃に10万円給付の案内が届くようだ。

案内に沿って申請をする必要がある。

尚、申請期限は令和6年10月31日(木曜)郵送必着。

※10万円給付の案内が届いたら、その後の経緯を記事にする予定です。⇒2024年10万円貰える価格高騰緊急支援給付金の対象と手続き