続日本100名城の新府城[山梨県]へ行ってきました。

実際に登城して分かった新府城登城の所要時間、駐車場、トイレ、登山ルートの難易度、御城印を購入できる場所、スタンプの設置場所などの口コミ情報をご紹介致します。

新府城(しんぷじょう)とは?

歴史

◇別名:韮崎城(にらさきじょう)、韮崎館(にらさきやかた)

◇城主:武田勝頼

◇築城年:天正9年(1581)

◇城の特徴:武田信玄の四男である勝頼は信玄の亡くなった元亀4年(1573)に武田氏20代当主となった。

当時相模の北条氏政・東海の徳川家康が結び、甲信侵攻を狙う織田信長の軍が迫る危地に立たされていた勝頼は、新たな本拠地となる新府城の築城を決定する。

1年に満たない短期間で造られたこの平山城へ入城するが、翌年天正10年(1582)織田軍の侵攻を受け自ら城に火を放ち逃れた。

在城わずか68日目のことだという。

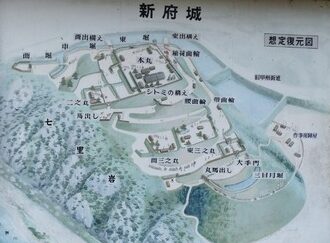

現在の新府城は本丸に神社を構え、二の丸、三の丸、堀、馬出、枡形、東出構、西出構など遺構が発掘され、状態良く残っている。

大手枡形虎口の丸馬出や三日月堀は武田氏の特徴でもある。

アクセス

◇住所:山梨県韮崎市中田町中條字城山

◇営業時間:見学時間は自由

◇休業日:無休

◇電話番号:0551-22-1696(韮崎市民俗資料館)

◇駐車場:新府公園駐車場(普通:30台)

◇アクセス:【車】中央自動車道韮崎ICより約20分/甲府駅から約26分(17.5㎞)

【電車】JR中央本線新府駅より徒歩約15分、JR中央本線韮崎駅よりタクシー約15分

公式サイト

韮崎市民俗資料館公式サイト

(韮崎市ホームページ内)

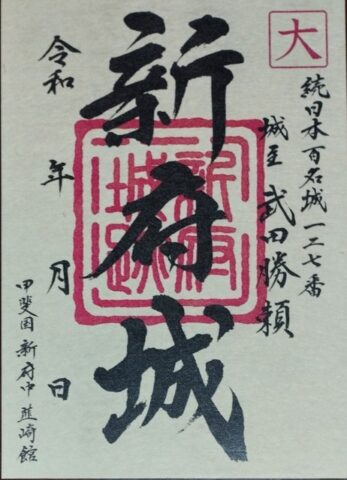

新府城の御城印

御城印はどこで買える?

新府城の御城印は韮崎市民俗資料館で購入できます。

◇施設名:韮崎市民俗資料館

◇住所:韮崎市藤井町南下條786-3

◇営業時間:午前9時~午後4時30分

◇休業日:月曜日、木曜日の午前9時~午後1時(※祝日の場合はその翌日が休館日となります)

年末年始(12月29日~1月3日)

◇電話番号:0551-22-1696

◇入場料:無料

◇駐車場:有(無料)

◇アクセス:新府城から車で約4分(2.7㎞)

※参照:韮崎市民俗資料館公式サイト(韮崎市ホームページ内)

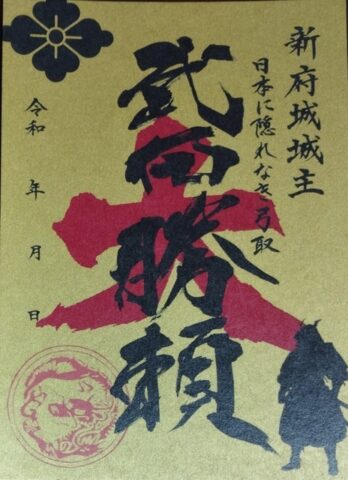

御城印の写真と値段

新府城 御城印 300円

武田勝頼 武将印 300円

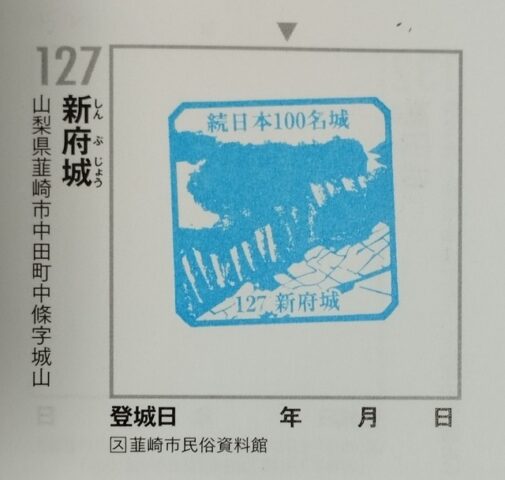

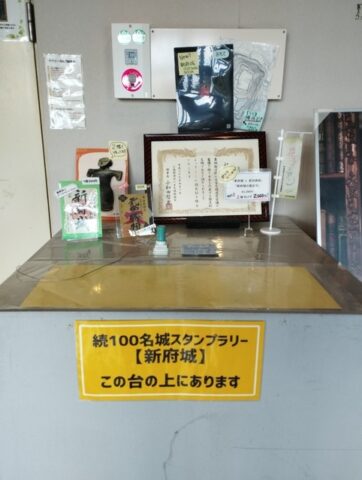

新府城のスタンプ

スタンプ設置場所

韮崎市民俗資料館

※上記参照

新府城の登山

新府城は平山城のため登山はありません。

(多少の傾斜、急な階段等あり。杖・熊鈴・登山靴は必要に応じてお持ちください。)

所要時間

駐車場から本丸まで徒歩約30分(登城コースにより前後します)

駐車場

20台くらい停められます。(訪問時は工事車両とプレハブがありました。)

トイレ

本丸にあり。

登城ルート

まずは韮崎市民俗資料館へ

この日は要害山城と武田氏館へ先に訪問しました。

新府城の現地へ行く前に韮崎市民俗資料館の閉館時間が迫っていた為、情報収集とスタンプ押印するべく先にこちらへ立ち寄りました。

階段を上がって入館すると早速スタンプ台がありました。 新府城の御城印と勝頼公の武将印も購入して、現地までの道を受付のお姉さんに伺いました。

新府城の御城印と勝頼公の武将印も購入して、現地までの道を受付のお姉さんに伺いました。

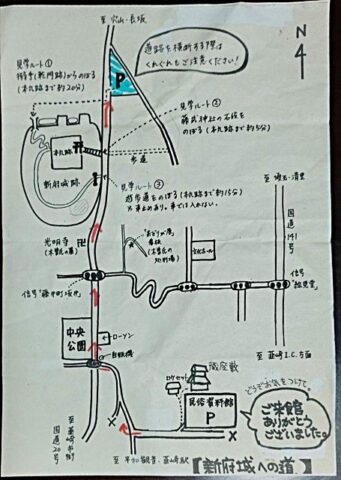

すると手書きの地図を出してくださって詳しく教えてくださいました。

駐車場は現在工事車両がいるけれど停めて大丈夫とか、本丸に続く階段が急なので東出構の方からぐるりと回って緩やかな坂道を登った方が遺構も良く見られますとか、短時間できめ細かい説明をいただきました。

おかげで迷うことなく駐車場から向かうことが出来ました。ありがとうございました。 資料館には山の全体の模型や土偶の”にらみん”に関係するものなどもありましたが日没まで時間もあまりなかったのでさっと拝見して現地へ向かいました。

資料館には山の全体の模型や土偶の”にらみん”に関係するものなどもありましたが日没まで時間もあまりなかったのでさっと拝見して現地へ向かいました。

東出構から本丸を目指す

民俗資料館で説明された通り、駐車場に車を停めて道を渡ると舗装された道があったのでまっすぐ進みました。

夏だったので雑草が生い茂っていましたが、少し歩くと地図にあったように北の帯曲輪に突出した『出構』が見えてきました。 手前が東出構、少し歩いた奥が西出構。

手前が東出構、少し歩いた奥が西出構。

鉄砲陣地として使われていたといわれますが、遠目からみても結構高さがありそうでした。

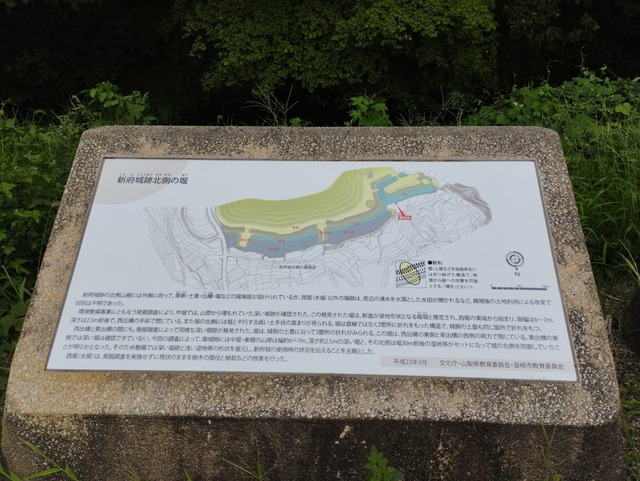

堀の説明が書いてありました。こちらの遺構を見ずに神社の階段を登ってまっすぐ本丸を目指すコースもあるようですがかなり急だと聞いていたのでこちらを回って良かったと思いました。

堀の説明が書いてありました。こちらの遺構を見ずに神社の階段を登ってまっすぐ本丸を目指すコースもあるようですがかなり急だと聞いていたのでこちらを回って良かったと思いました。

しばらく進み広場に出ました。舗装したところはここで終わりのようです。

しばらく進み広場に出ました。舗装したところはここで終わりのようです。

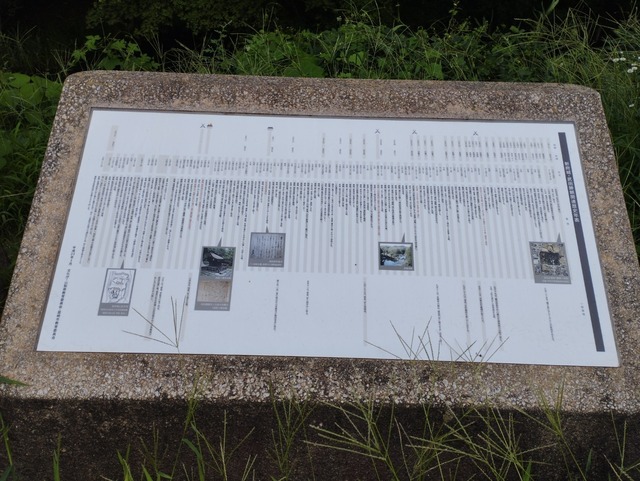

広場にあった説明板をさっと読んで奥へ進みました。雨がぱらついてきて、少し暗くなってきたので先を急ぎました。

広場にあった説明板をさっと読んで奥へ進みました。雨がぱらついてきて、少し暗くなってきたので先を急ぎました。

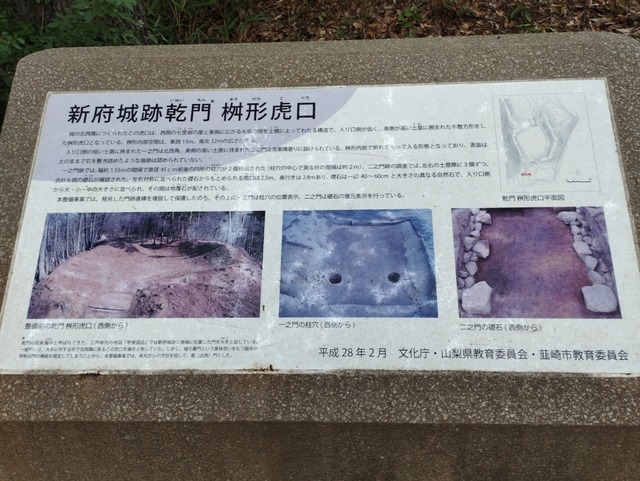

搦手(乾門跡)から登る

写真だと少しわかりにくいかもしれませんが左手へカーブするように土橋(?)があり渡って奥へ進みます。ここが乾門跡だそうです。

写真だと少しわかりにくいかもしれませんが左手へカーブするように土橋(?)があり渡って奥へ進みます。ここが乾門跡だそうです。

現地は整地されていますが草が多く、遺構の面影が分かりにくい所がほとんどでした。

現地は整地されていますが草が多く、遺構の面影が分かりにくい所がほとんどでした。

説明板があるとやっとこの辺がそうなのねと感じることが出来ました。

緩やか(?)と言われた坂道ですが少しきつい箇所もありました。

緩やか(?)と言われた坂道ですが少しきつい箇所もありました。

だらだらと続くので説明板はチェックしつつも時間的に余裕がなくそのまま急いで通り過ぎました。 井戸跡は大きかったですね、本当に井戸?ため池?とか思いながら・・もっとゆっくり見たかったなあ。

井戸跡は大きかったですね、本当に井戸?ため池?とか思いながら・・もっとゆっくり見たかったなあ。 そうこうしているうちに二の丸へ到着したようです。

そうこうしているうちに二の丸へ到着したようです。 少し広い場所へ出ました。

少し広い場所へ出ました。 蔀の構は本丸と馬出しの間にある目隠し的な構えだったようなのですが、どこからどこまでかがちょっとわかりにくかったです。この奥が本丸のようです。

蔀の構は本丸と馬出しの間にある目隠し的な構えだったようなのですが、どこからどこまでかがちょっとわかりにくかったです。この奥が本丸のようです。

本丸と神社へ

本丸の隅にトイレがありました。中には入りませんでしたが敷地内にあるのはありがたいですね。 本丸はただ広い空間のみで礎石などは見当たりませんでした。

本丸はただ広い空間のみで礎石などは見当たりませんでした。

短い間でもお城があったのですから面影をしのびたかったのですが、何もない印象でした。

混沌とした世の中で偉大過ぎた父をもって沢山の物を背負ってしまった勝頼公。

新府城を放棄して岩殿城へ向かわなければならなかった歴史をこの地の静けさに感じました。 神社前の看板です。裏は全体図が書いてありました。

神社前の看板です。裏は全体図が書いてありました。 時間があれば大手方面も行けたらよかったのですが、疲労もあり今回はやめておきました。

時間があれば大手方面も行けたらよかったのですが、疲労もあり今回はやめておきました。

勝頼公と武田十四将の霊碑にそっと手を合わせます。ちなみに神社は無人の様でした。

勝頼公と武田十四将の霊碑にそっと手を合わせます。ちなみに神社は無人の様でした。

帰路へ

雨はやんでくれましたが日没の前に買えるため本丸を後にします。

神社の正面階段から下の道路を覗いてみました。

確かにめっちゃ急です。

はるか下の方に鳥居が見えます。

民俗資料館のお姉さんも階段が古いし狭いので歩きにくいからやめた方がいいと仰っていたのが分かりました。

うっかり足を踏み外したら下まで転がり落ちそうです。

うっかり足を踏み外したら下まで転がり落ちそうです。

さすがにこれは危ないと判断し、横道の緩やかな坂を下ることにしました。

乙女坂と書かれた参道があったのでそちらを歩きますが見ての通りの怪しさですw

乙女坂と書かれた参道があったのでそちらを歩きますが見ての通りの怪しさですw

ジグザクに進んでいくのですが足元ばかり見ていると蜘蛛の巣があったりしてひやっとしました。

本当は帰り道は参道を降りて道路を渡ったあと、手書きの地図に有った”点線の参道”を歩いて駐車場へ向かえば歩道もほぼない狭い車道を歩くより危なくないと教わっていたのに、なぜか東出構の方へ出てしまったのでぐるっともと来た道を歩く羽目になったのですが、兎にも角にもなんとか無事に駐車場へ戻ることが出来ました。

手書きの地図はしっかり握りしめていたせいでシワシワになってしまいましたが大変役に立ちました。

新府城周辺ランチ・近隣の城郭等

ランチ

近くでランチが出来るところはありませんでした。

近隣の城郭

※※※このページでご紹介した内容は変更になっている場合がございますので、ご訪問の際は最新の情報をご確認ください。※※※